-

-

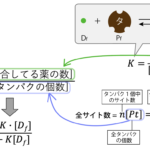

薬学:Langmuir式からScatchard・両辺逆数プロットの導出。(非)競合阻害とグラフの変化

2022/9/27

血漿タンパク結合率は一定じゃない!結合部位が埋まっると非結合形が溢れる。 血漿タンパクと結合していると組織中に薬は入れないので、薬理作用には、非結合形の濃度が重要です。 しかし、タンパク質の結合部位数 ...

-

-

分布容積とタンパク結合率をゴロとイメージでわかりやすく解説

2022/11/14

分布容積とは、理論上の体液量のこと 薬理作用の強さを考える上で、血中濃度は重要な指標ですが、血中と組織中で薬の濃度が全然違うことはよくあります。 同じ量(42mg)の薬A,B,Cが全身循環に入ったとし ...

-

-

細胞周期を図とゴロでわかりやすく解説【薬剤師国家試験】

2022/9/26

細胞周期は4つの期からなる 勉強のポイント 細胞周期は結構聞かれますが、覚えることが多くないのでサクッと学習しましょう! ポイント 細胞周期と各期の役割 チェックポイントの場所 p 53の働き を抑え ...

-

-

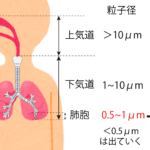

【薬剤師国家試験】吸収:非経口薬のまとめ。肝初回通過効果を受ける部位は腹腔内と直腸上部

2022/9/17

今回は非経口薬についてです。 この分野は、経口薬との違いを整理して覚えることが大切です。 超時短で終わらせたい人は、このマインドマップとページ最下部のまとめのところだけは押さえておきまし ...

-

-

【薬剤師国家試験:薬剤】経口薬の吸収過程と影響因子を薬物動態や相互作用に繋がるように解説。

2022/9/13

今回は、薬が口に入ってから、全身循環に至るまでの流れを見ていきます。 全身循環へ入るまでの流れ 小腸が消化管吸収のメインパートです。約9割の食べ物や薬は小腸から吸収されます。 大腸の役割は水分や電解質 ...

-

-

担体介在輸送:能動輸送と促進拡散をわかりやすく解説。ATP使うかよりも濃度勾配に着目

2022/8/14

今回は担体介在輸送について解説します。 ポイント 結論から言うと、下図とミカエリスメンテン式 の意味がわかればOKです。 担体介在輸送は競合するのでミカエリスメンテン式を使う 担体介在輸送には、能動輸 ...

-

-

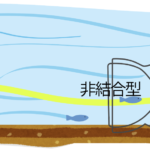

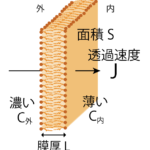

【薬剤師国家試験】単純拡散をわかりやすく解説。単純拡散で通せない物は促進拡散などで通す。

2022/9/13

単純拡散の全体像と特徴 薬でも栄養素でも生体膜の透過で一番使われている形式が単純拡散です。 絵の具を水に溶かすように自然と拡散される力を使っています。 単純拡散のポイントは2つ 単純拡散の透過速度はF ...

-

-

【薬剤師国家試験】脳の解剖生理の立体構造もわかりやすく解説

2022/9/12

薬学生脳の断面図とか見てもよくわかんない… 学ぶこと 今回は脳の構成と各部位の主な機能について解説します。 ポイント 薬剤師国家試験で問われること 脳の構成 尾状核と被格を合わせて線条体というとか 各 ...

-

-

【薬学部の生物】神経系の構造と分類方法。末梢神経系を重点解説

2022/8/6

今回は薬剤師国家試験 生物の 神経系の構造と分類について解説していきます。 ここを理解すれば、薬理や病態などで、神経の名前が出てきても怖くありません。 薬剤師国家試験では、以下の4点を押さえておけばO ...

-

-

マインドマップソフトの選び方:imindmap、ithoughts、Wondershare社のEdrawMindなど

2021/10/27

みなさんこんにちは!管理人のトンキチです。 マインドマップの作成ソフトについて今回は紹介していきます。 みなさんからも「どのソフトを使ってマインドマップ作ってるんですか?」などの質問をいただいていてい ...