Contents

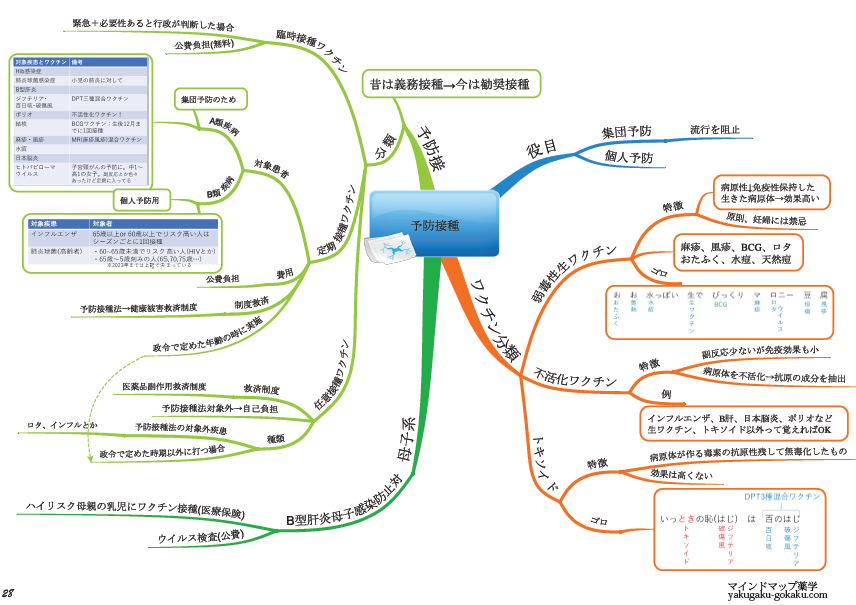

予防接種はゴロで効率的に!分かりやすく解説

予防接種の勉強のポイントは

ポイント

- ワクチンの分類

- 予防接種の分類

- 救済制度ついて

の3つです。

ワクチンはゴロで効率的に覚えましょう。

予防接種の目的

まず予防接種の目的は

- 集団予防によって、病気の蔓延を防ぐ

- 個人の予防目的

の2つです。

予防目的なので1次予防です。

一次予防、二次予防、三次予防の違いがよくわからない人はこちらを確認↓

ワクチンの分類

ワクチンは

- 弱毒性生ワクチン

- 不活化ワクチン

- トキソイド

の三種類です。

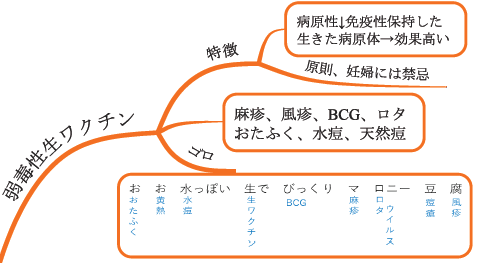

弱毒性生ワクチン

弱毒性ワクチンは、病原体となるウイルスなどの毒性を弱めることで、免疫性を保持した生きた病原体から作ります。

毒性が弱まった病原体が体内で増え、免疫を獲得していくので、摂取回数が少なくてすみます。

しかし、妊婦への接種は禁忌なのがデメリットです。

弱毒性生ワクチンは、ゴロで覚えましょう!

おお水っぽい、生でびっくりマロニー豆腐

お:おたふく

お:黄熱

水:水痘

生:生ワクチン

びっくり:BCG

マ:麻疹

ロ:ロタウイルス

豆:痘瘡

腐:風疹

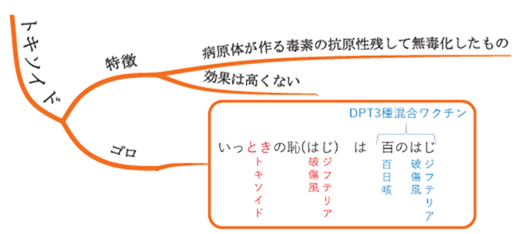

トキソイド

トキソイドは病原体が作る毒素を取り出して毒性を取り除いたものです。弱毒性生ワクチンと比べて効果が高くないので、数回打つ必要があります。

ゴロは

いっときの恥は百の恥

とき:トキソイド

は:破傷風

じ:ジフテリア

トキソイドは3種混合ワクチン(DPT)や4種混合ワクチン(DPT-IPV)に含まれる破傷風とジフテリアの2つです。

百日咳と合わせて3種混合ワクチン(DPT)になります。

百日咳は不活化ワクチンなので注意しましょう。

不活化ワクチン

不活化ワクチンは病原体を死滅させて、感染能力を失った病原体を材料に作られます。

副反応を軽減できますが、トキソイドと同じく何回か摂取する必要があります。

覚え方は、弱毒性生ワクチンとトキソイド以外とおぼえましょう。

予防接種の分類

予防接種には

- 定期接種

- 臨時接種

- 任意接種

に分けられます。

費用や健康被害が生じた場合の救済制度が異なります。

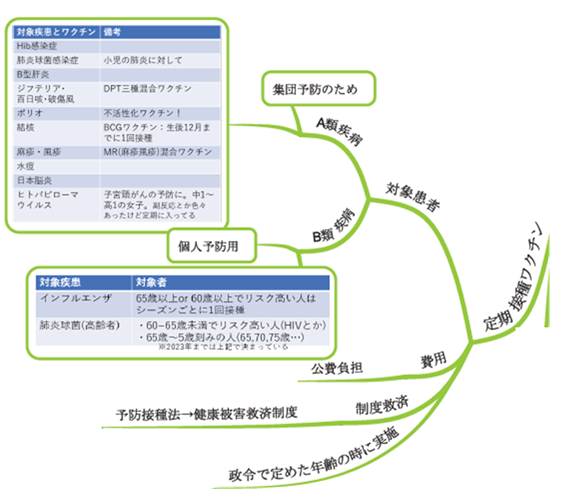

定期接種ワクチン

定期接種ワクチンは集団予防を目的としたA類疾病と個人予防が目的のB類疾病に分けられます。

定期接種は各市区町村が主体となって行い、定められた年齢の人が対象になります。

そのため費用が公費負担で予防接種法の対象になるので、健康被害が生じた場合は健康被害救済制度が適応されます。

A類疾病

A類疾病(集団予防を目的)はゴロで覚えましょう。

水筒持って、日本の富士は百万歩でいけ+Hib+B型肝炎

水筒:水痘

日本:日本脳炎

富:風疹

士:ジフテリア

は:肺炎球菌

百:百日咳

万:麻疹

歩:ポリオ

け:結核

Hib感染症とB型肝炎はゴロに入り切らなかったのですが、これらがA類疾病になります。

2012年から3種混合ワクチンに、不活化ポリオワクチンを含めた4種混合ワクチン(DPTーIPV)が導入されています。

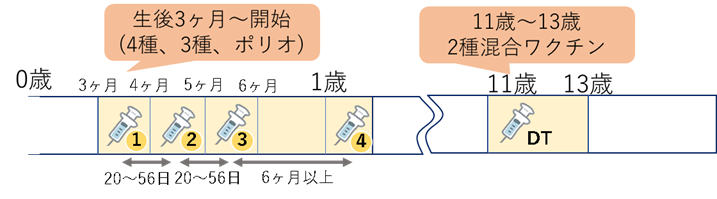

投与スケジュールは知っておくと良いです。

2012年8月以降に誕生した赤ちゃんと、3種混合ワクチンとポリオを一度も接種したことない人には原則4種混合ワクチンが打たれます。

4種も(3種+ポリオ)も同じような投与スケジュールです。

生後3ヶ月から接種可能で、1歳になるまでに3回接種します。

更に3回の接種終了後から6ヶ月以上間隔をあけて1回追加接種します。

11歳になったら破傷風とジフテリアの2種混合ワクチン(DT)を接種します。

国試的には生後3ヶ月がポイントです。

ポリオ(3文字)とおぼえておきましょう。

B類疾病

B類疾病は個人予防目的でインフルエンザと肺炎球菌感染症が対象になります。

インフルエンザは65歳以上、もしくは60歳以上で心臓や呼吸器などの機能に障害が有り、感染リスクが高い人はシーズンごとに1回摂取できます。

肺炎球菌ワクチンは60~65歳未満でリスクの持病などによりリスクが高い人と、65歳から5歳刻み(65,70,75歳~)で定期接種できます。

2014年にはじまった定期接種で現状2023年までは5歳刻みでの予防接種が可能となっています。

臨時接種ワクチン

臨時接種ワクチンはA,B類疾病について、緊急かつ必要性があると判断されたときに実施されるものです。

これも定期接種と同じく、公費負担で健康被害が生じた際には、健康被害救済制度の適応になります。

任意接種ワクチン

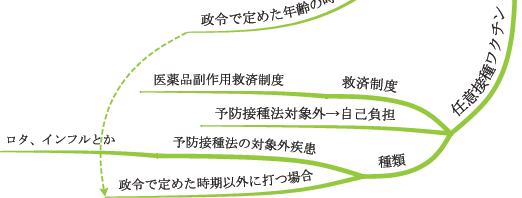

任意接種は

- ロタウイルスやおたふくかぜなどの予防接種法対象外疾病

- 定期接種(A類、B類)の疾病で政令で定められた時期以外の接種

が該当します。

予防接種法の対象外なので、自己負担になります。

また予防接種法対象外のため健康被害救済制度が使えません。

その代わりに、救済制度として医薬品副作用被害救済制度が設けられています。

B型肝炎母子感染防止対策

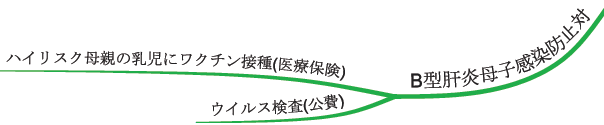

B型肝炎の母子感染対策についても国試で頻出なので見ておきましょう。

B型肝炎は経産道感染で母子感染することがあります。

そのためB型肝炎の母親からHBVキャリアの発生を防ぐためにB型肝炎防止対策が行われています。

HBVキャリアの母親から生まれた出生児に対してウイルス検査をして、陽性だった場合には抗HBsヒト免疫グロブリン(HBIG)とB型肝炎ワクチンが接種されます。

国試ではよく誰に投与するかで引っ掛けてくるので、出生児にワクチンを接種することは押さえましょう。