この記事では精神疾患のうつ病について解説します。

色々出てきてよくわからないな、ぱぱっと勉強したい!

本記事の内容

- うつと双極性障害の違いを理解する

- うつ病の治療はノルアドレナリンとセロトニンの濃度を上げるのが目的

- 抗うつ剤の第一選択はSSRI,SNRI,NαSSA

この3つのポイントを中心に勉強していきましょう!

Contents

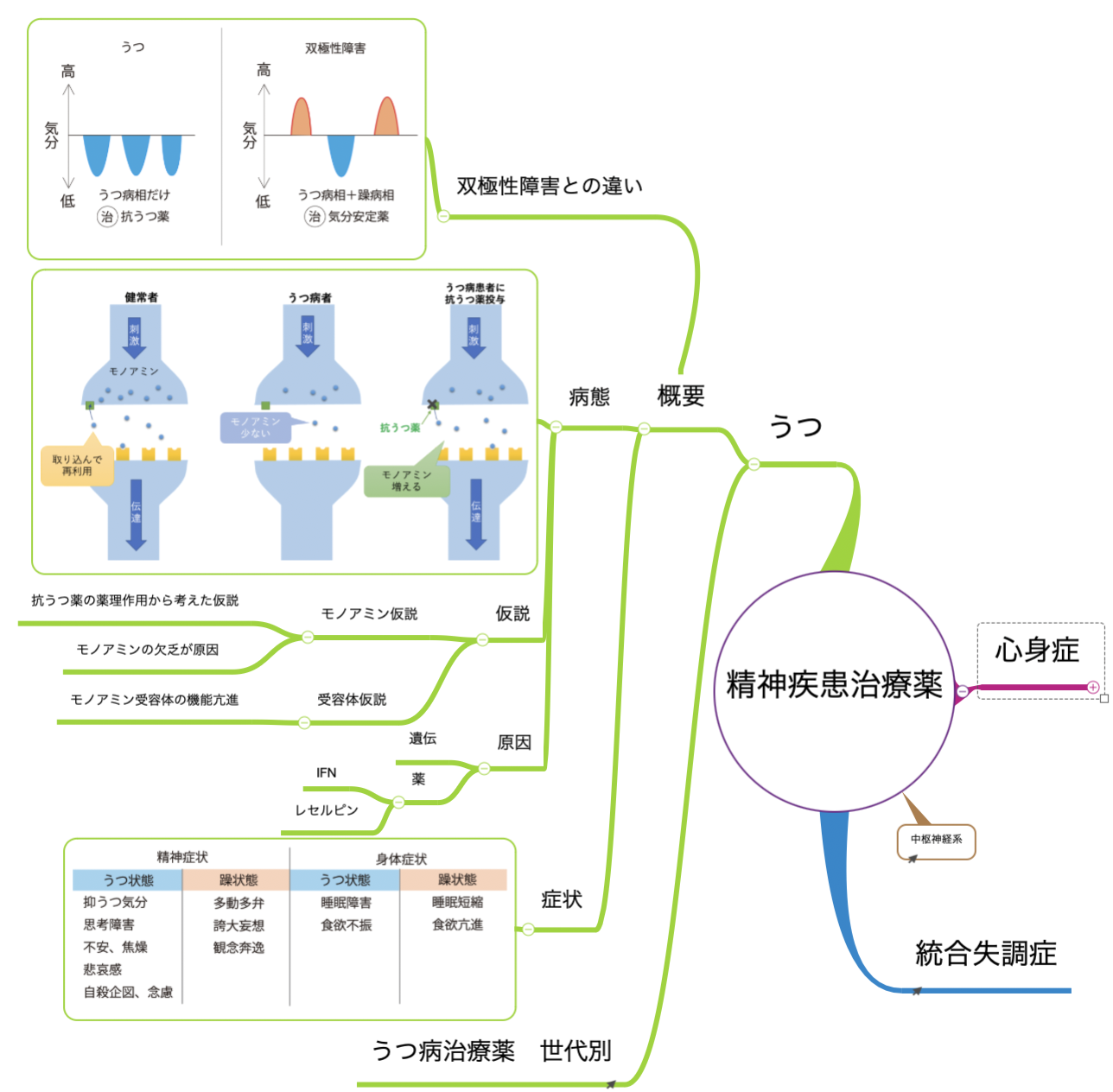

うつ病はうつ病相のみ、双極性障害はうつ病相と躁病相がある

まず、うつ病の範囲を勉強するにあたり、似た病気の双極性障害との違いを整理しましょう。

基本事項として、正常範囲を超える気分の変動、憂鬱な気分だったり、食欲などの生理的欲求の異常が一定期間以上続く状態を気分障害と言います。

気分障害の代表的な疾患で、うつの症状を示す病態にうつ病と双極性障害あります。

うつ病はうつ病相のみ、双極性障害はうつ病層と躁病相の両方が出ます。

図のようなイメージです。↑

疫学的には双極性障害の方がうつ病より発症年齢が若い傾向です。

薬物治療も、うつ病が抗うつ薬を基本治療にするのに対して、双極性障害は気分安定薬を使う違いがあります。

双極性障害に対して抗うつ薬を使うと躁状態に急転したり、急速交代化(うつと躁状態を急速に反復する)を起こす可能性があるためです。

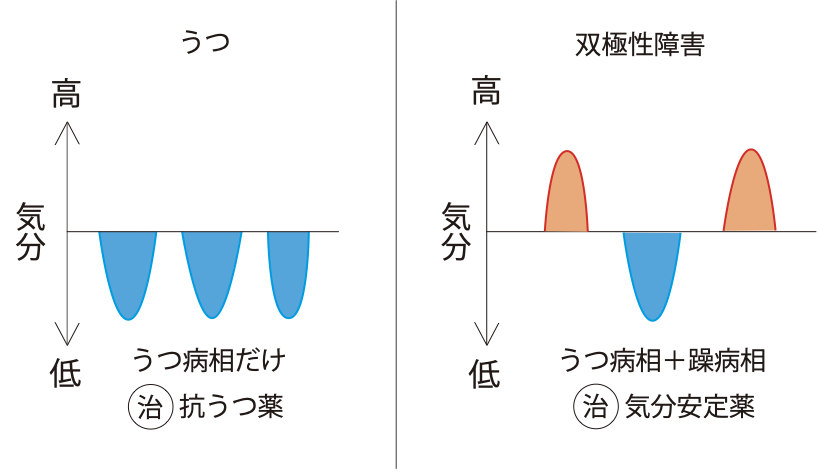

うつ病の症状は精神症状と身体症状がある

うつ病相と躁病相ではそれぞれ出現する症状が違います。

またそれぞれに精神症状と身体症状があるので抑えましょう。

症状はイメージの通り、うつ状態は気分が下がっているので、抑うつ気分や不安などがみられます。身体症状も睡眠障害、食欲不振などがあります。

逆に躁状態では多動、多弁、食欲亢進が見られます。

体重減少と睡眠不足については両方に見られる症状ですが、原因が違います。

例えば、うつ状態での睡眠障害は、入眠困難や早朝覚醒がみられます。

逆に躁状態では睡眠欲求の減少により結果的に睡眠時間の短縮につながります。

体重減少も躁状態では食欲亢進することがありますが、過活動による体重減少が見られる場合もあります。

これらの症状が2週間以上続くと診断される目安になります。

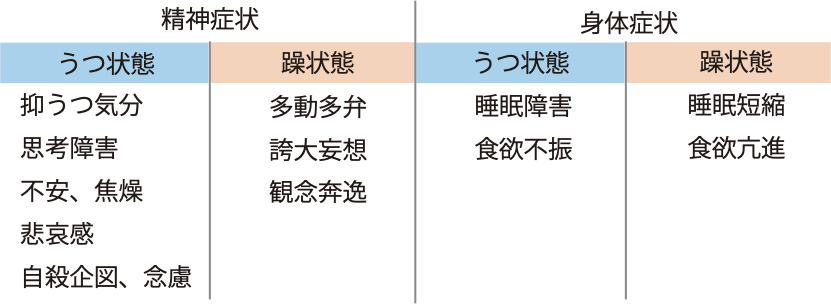

うつ病はモノアミンの不足が原因

うつ病の原因ははっきり解明されていませんが、モノアミン仮説と受容体仮説があります。

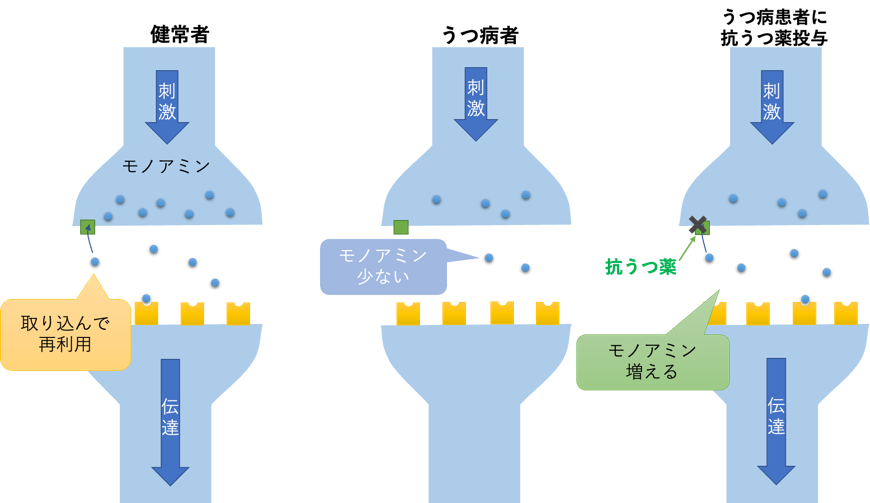

モノアミン仮説は中枢モノアミン神経系の機能低下による、セロトニンとノルアドレナリンのシナプス間隙の濃度低下が原因ではないかと言う説です。

この説は抗うつ薬の薬理作用などから導き出された仮説です。

しかし、抗うつ薬服用後、数時間でモノアミン濃度が上昇するのに、効果の発現までには2〜4週間程度必要になるので矛盾しているのではないか?ということで受容体仮説がでてきました。モノアミン受容体のバランス(β受容体やセロトニン受容体の増加)が関連すると言われています。

図にすると下のようになります。↓

健常者の場合はモノアミン神経が刺激を受けて分泌、シナプス間隙のモノアミンはモノアミントランスポーターによって取り込まれて再利用されます。

うつ病患者の場合は何らかの原因によってシナプス間隙のセロトニンやノルアドレナリンなどのモノアミンが少なくなっています。

そのため、抗うつ剤を投与することによってモノアミントランスポーターを阻害→再取り込みを阻害してセロトニンとノルアドレナリンの濃度を上げ、症状を軽減します。

うつ病は遺伝や薬が関連する

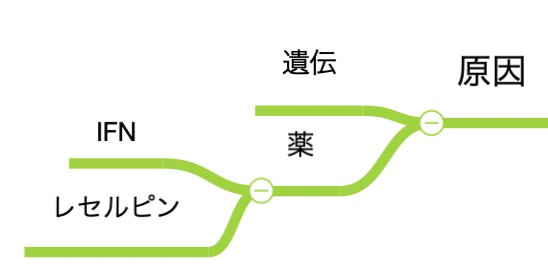

うつ病の原因として遺伝や薬が影響しています。

代表的な薬剤としては

- インターフェロン

- レセルピン

があるので知っておきましょう。

薬物治療の目的はノルアドレナリンとセロトニンの濃度を上げること

治療の目的は少なくなっているノルアドレナリンとセロトニンの濃度を上げることです。

うつ病の第一選択はSSRIとSNRI、NaSSAです。

これらは新規抗鬱剤に分類されます。

他に第1世代第2世代があるのでそれぞれの特徴を見ていきましょう。

第一世代は三環系抗うつ薬

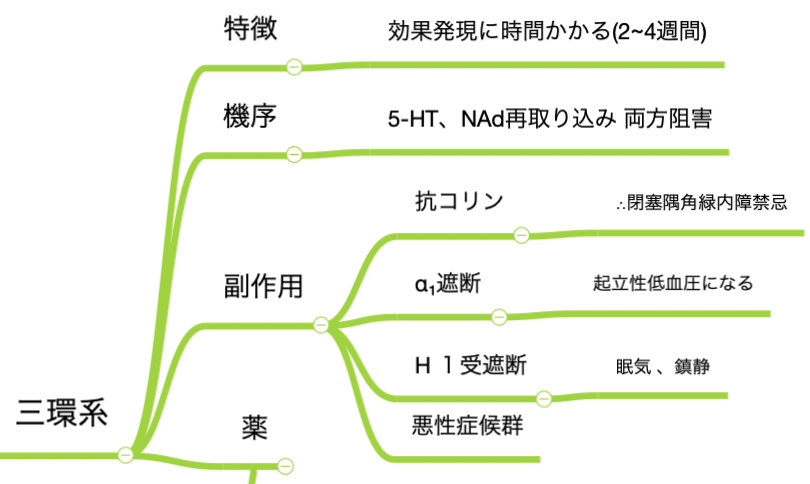

第一世代は、三環系のみです。

見ての通り環が3つ連なっています。↓

効果発現に2〜4週間ほどかかるのが特徴です。

作用機序はセロトニンとノルアドレナリン両方の再取り込みを阻害します。

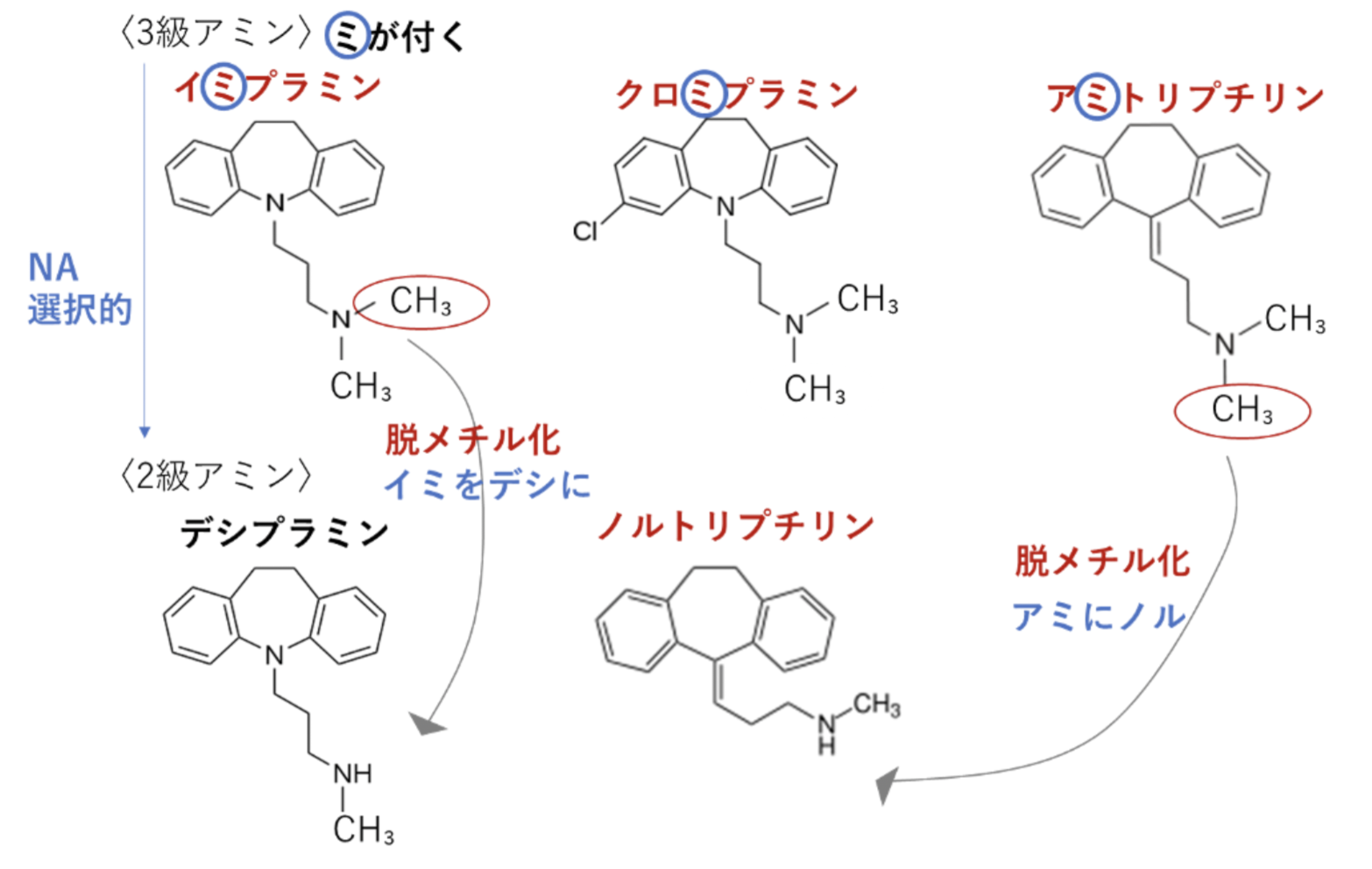

覚える薬は5つありますが、プロドラックの関係にある薬が2組あります。

3級アミンには

- イミプラミン

- クロミプラン

- アミトリプチリン

があります。

これら3つにはミがつくので覚えやすいです。

イミプラミンを脱メチル化するとデシプラミン。

アミトリプチリンが脱メチル化するとノルトリプチリンになります。

覚え方は

意味を弟子に(イミプラミン→デシミプラミン)

あみに乗る(アミトリプチリン→ノルトリプチリン)

で覚えましょう。

第二級アミンのデシミプラミンとノルトリプチリンは比較的選択的にノルアドレナリンの再取り込みを阻害します。

抗コリン作用により口渇などの副作用もありますが、イミプラミンとクロミプラミンは遺尿症、アミトリプチリンは夜尿症に適用があります。

三環系の副作用として

- 抗コリン作用→眼圧上昇で緑内障が禁忌

- α1遮断→起立性低血圧

- H1受容体遮断→眠気

などの副作用が出ます。

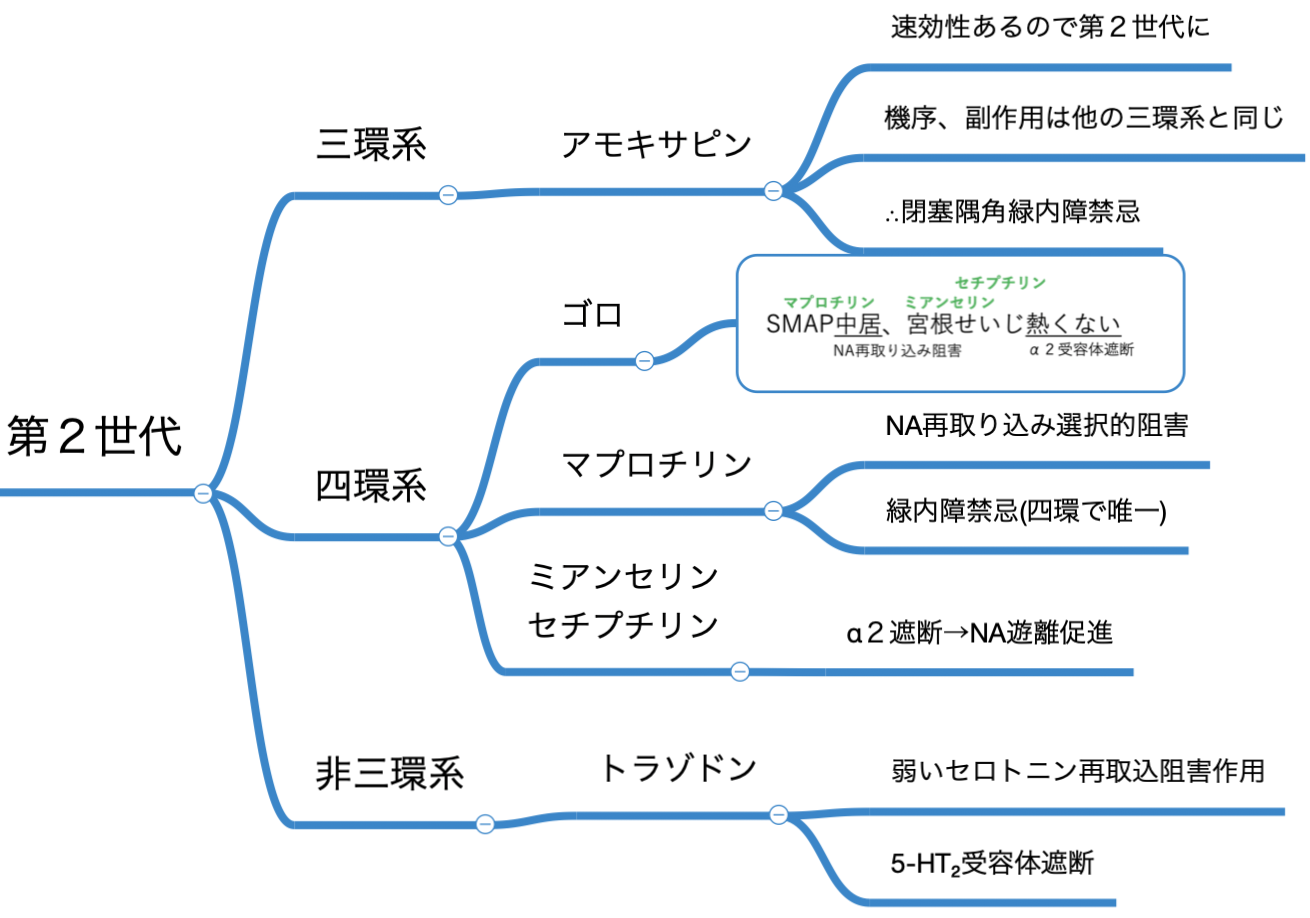

第二世代は三環系、四環系とトラゾドン

第二世代は三環系と四環系、非三環系のトラゾドンに分類されます。

三環系にはアモキサピンがあります。

即効性があるため第二世代に分類されています。

作用機序は三環系なのでノルアドレナリンとセロトニンの再取り込み阻害です。

禁忌も閉塞隅角緑内障があります。

四環系は

- マプロチリン

- ミアンセリン

- セチプチリン

があります。

覚え方はごろで

SMAP中居、宮根せいじ熱くない

スマップ:マプロチリン

中居:N A→ノルアドレナリン再取り込み阻害

宮根:ミアンセリン

せいじ:セチプチリン

あつくない:α2受容体遮断

で覚えましょう。

マプロチリンはノルアドレナリン再取り込みを選択的に阻害します。

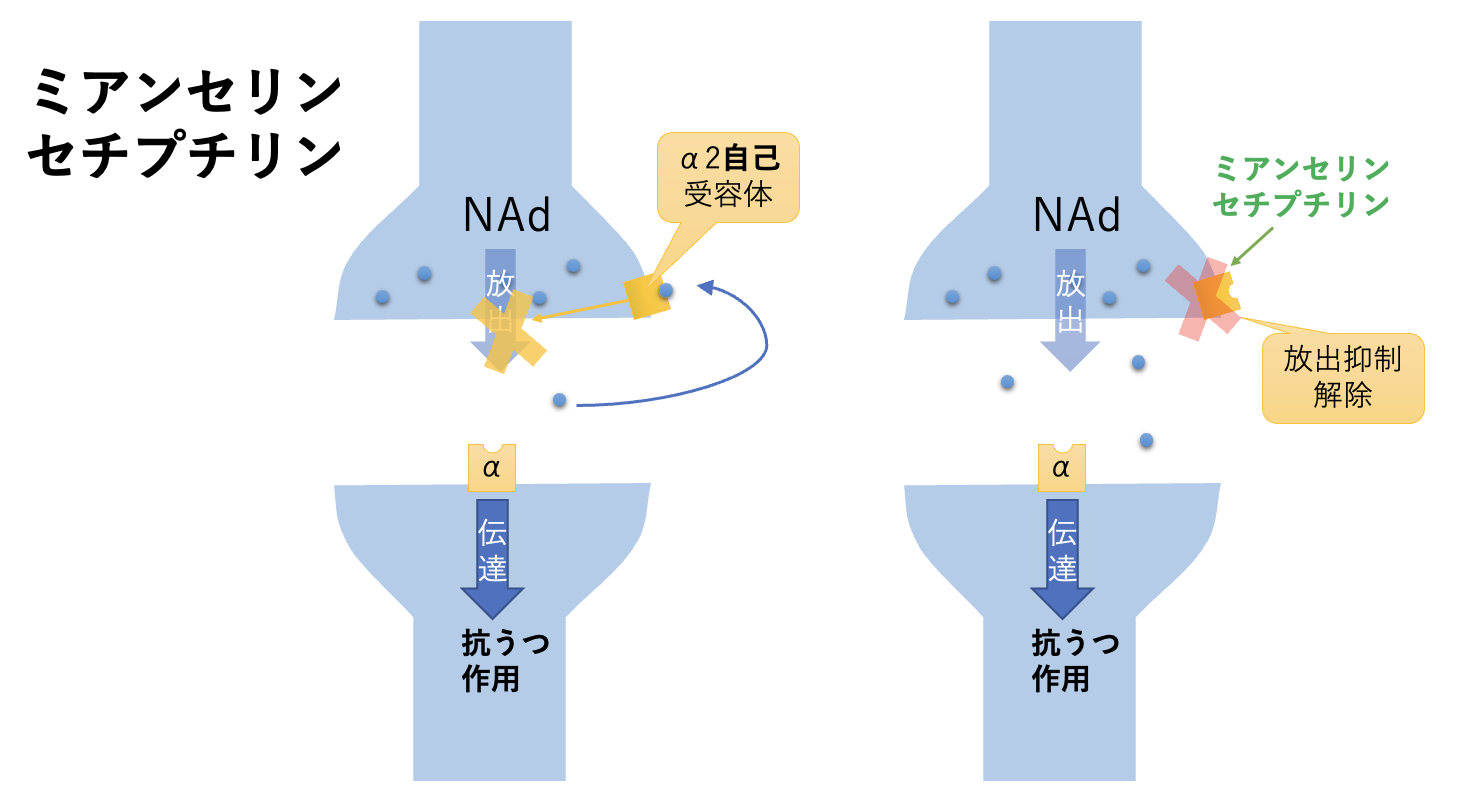

同じ四環系でもミアンセリンとセチプチリンは前シナプスα2自己受容体を遮断してノルアドレナリン遊離を促進します。

通常、α2自己受容体によりフィードバック抑制がかかりモノアミンの遊離が抑制されています(図の左)。

ミアンセリンとセチプチリンは受容体を遮断することでこの抑制を解除し、ノルアドレナリンの遊離を促進します(図の右)。

語尾が同じチリンですが作用が違うので注意しましょう。

非三環系のトラゾドンは弱いセロトニン再取り込み阻害作用と5-HT2受容体の遮断作用があります。

トラゾドン、セロトニンの「ト」繋がりで覚えましょう。

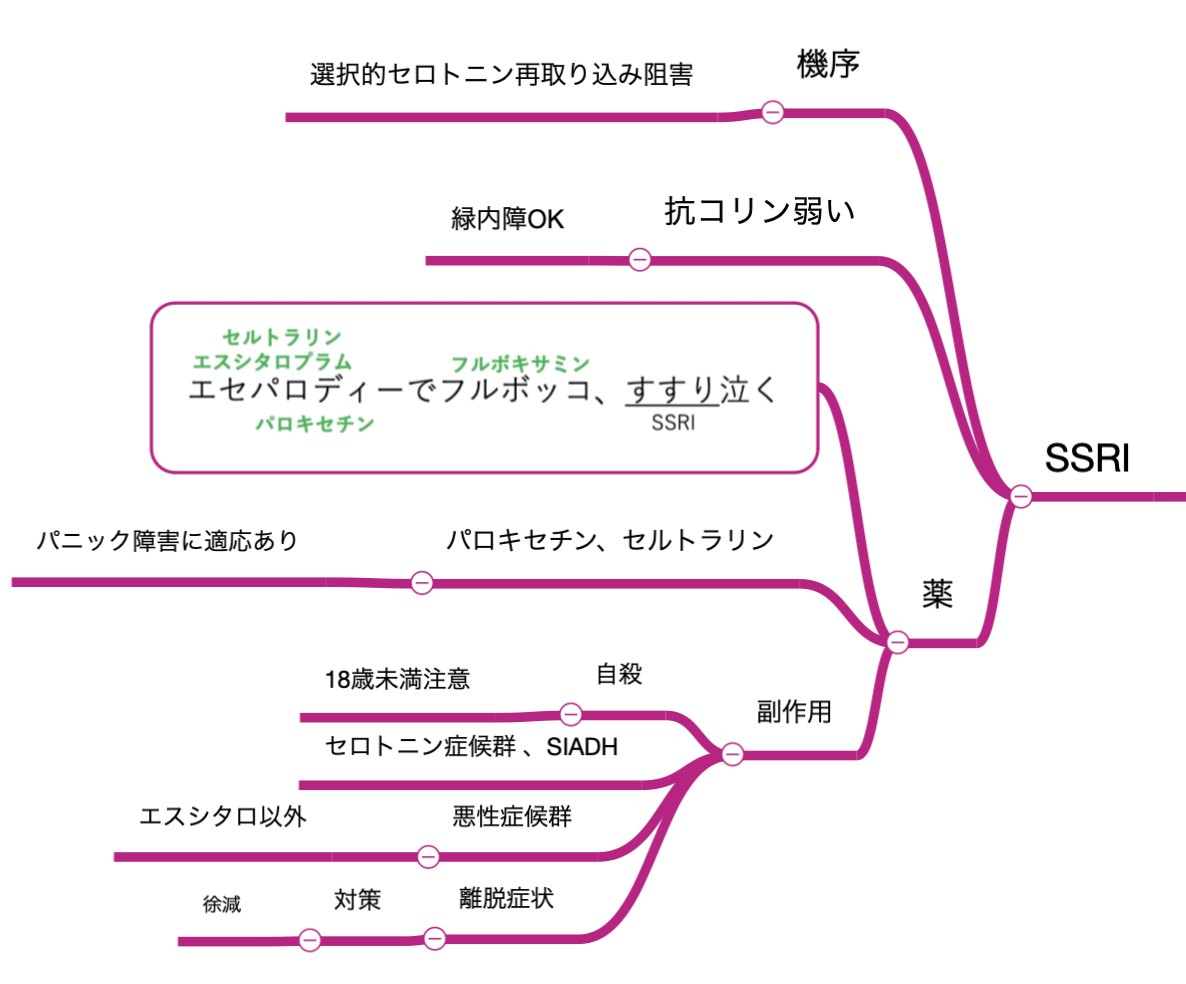

SSRIは選択的セロトニン再取り込み阻害薬

SSRIは選択的セロトニン再取り込み阻害薬です。

(S:選択的 S:セロトニン R:再取込 I:阻害)

第一選択薬の一つです。

三環系や四環系抗うつ薬に比べ、抗コリン作用や各種受容体の副作用が少ないのが特徴です。

フルボキサミン

パロキセチン

セルトラリン

エスシタロプラム

の4種類を覚えましょう。

覚え方はゴロで

エセパロディーでフルボッコすすり泣く

エ:エスシタロプラム

セ:セルトラリン

パロディー:パロキセチン

すすり泣く:SSRI

副作用に

- セロトニン症候群

- 悪性症候群(エスシタロプラムにはない)

- SIADH

があります。

他には投与初期、増量時に賦活症候群(開始時や増量時に生じる不安や焦燥感不眠などの症状)、自殺に注意が必要です。

18歳未満の投与には慎重にすべきとの警告があります。

抗うつ薬を突然中止すると離脱症状で耳鳴りやめまいなどの症状が出ます。

予防のために減量を少しずつ行うのが重要です。

パロキセチンのダウンレギュレーション

パロキセチンは再取り込み以外にも、反復投与によるダウンレギュレーションを誘発することで抗うつ作用を起こすとされています。

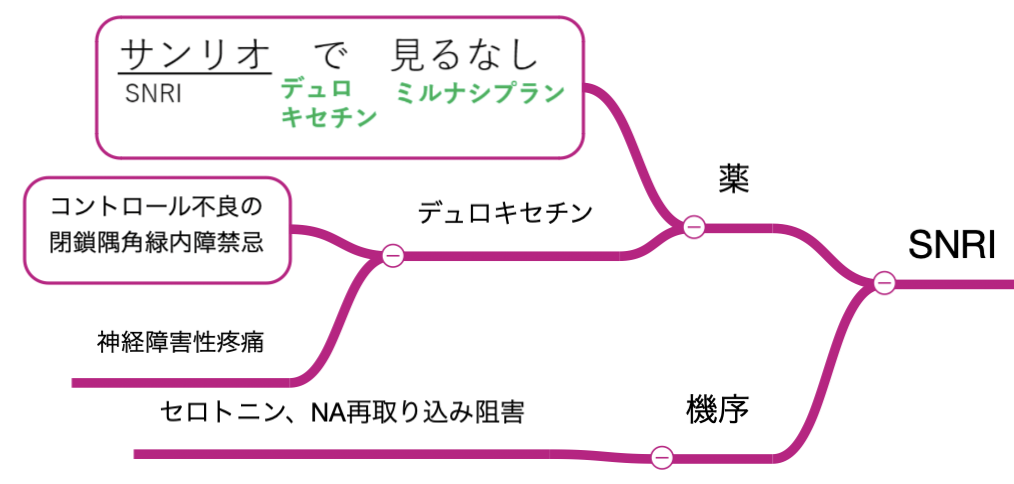

SNRIはセロトニンノル、アドレナリン再取り込み阻害薬

SNRIはセロトニン、ノルアドレナリン再取り込み阻害薬です。

(S:セロトニン N:ノルアド R:再取込 I:阻害)

- デュロキセチン

- ミルナシプラン

- ベンラファキシン

があります。

覚え方はごろで

サンリオで見るなし

サンリオ:SNRI

で:デュロキセチン

みる:ミルナシプラン

副作用にはSSRIと同様にセロトニン症候群、悪性症候群、SIADHがあります。

デュロキセチンは神経障害性疼痛や糖尿病神経障害にも使われるのは聞かれやすいのでおさえましょう。

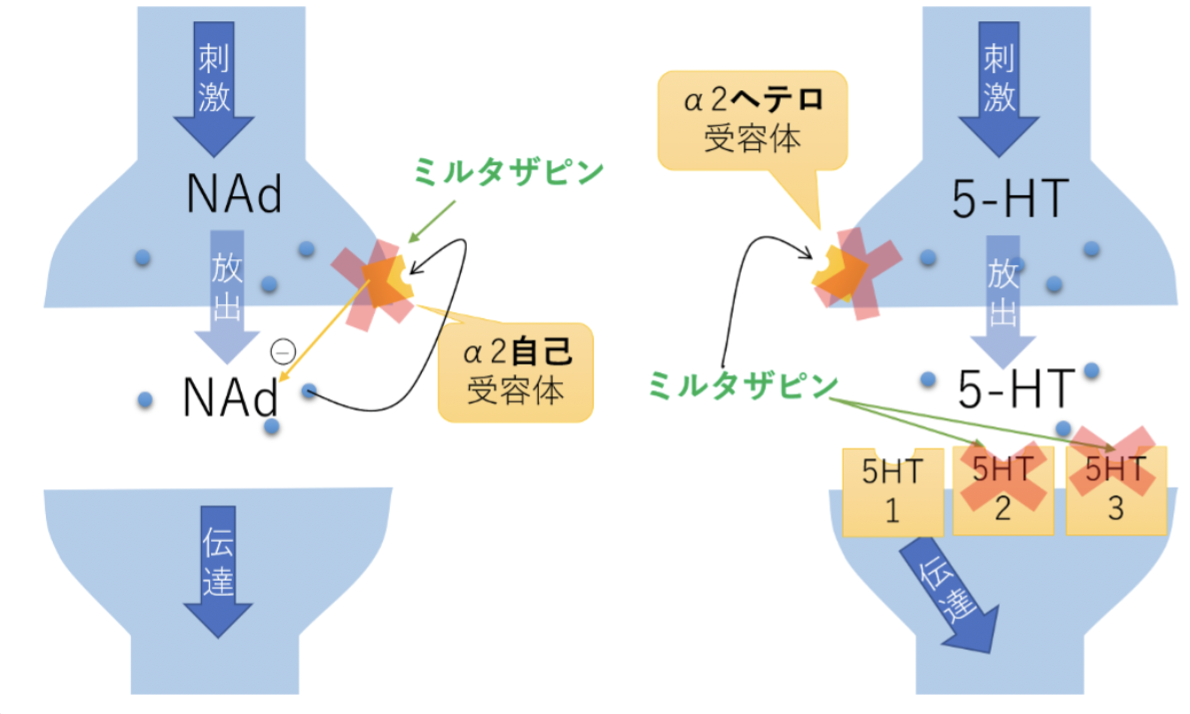

ミルタザピンはノルアドレナリン作動性、特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)

ミルタザピンはノルアドレナリン作動性特異的セロトニン作動性抗うつ薬(NaSSA)です。

作用点が3つあります。

- シナプス前膜α2自己受容体の遮断→ノルアドレナリン遊離を促進

- α2ヘテロ受容体の遮断→セロトニン遊離を促進

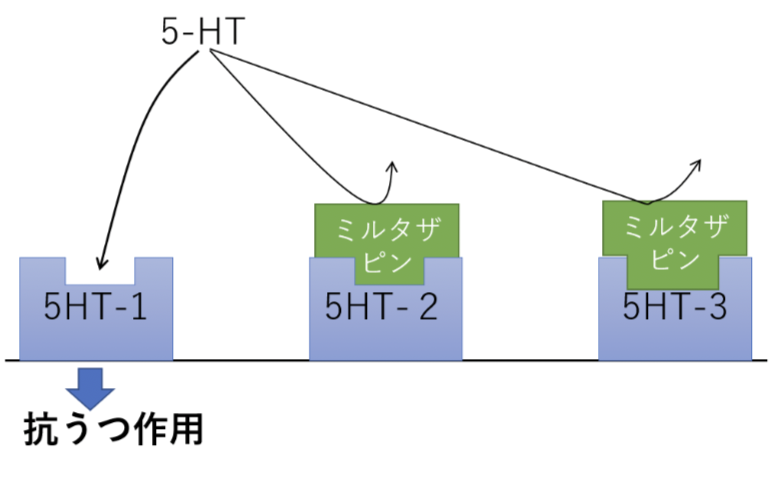

- 5-HT2、5-HT3の遮断→5HT1A受容体刺激作用の増強

自己受容体の遮断はミアンセリン、セチプチリンと同じです。フィードバック抑制を解除することでモノアミンの放出抑制を解除します。

参考

それぞれの神経にはα₂受容体があり、α₂はGi共役型なので抑制性に働きます。

それらを抑えるのがミルタザピンです。

NAd放出系とセロトニン放出系で、α₂受容体の名前が少し違い、NAdの方はα₂自己受容体、セロトニンの方はα₂ヘテロ受容体といいます。

面倒くさいことに、セロトニン受容体はサブタイプが5-HT1~4まであります。

5-HT1に抗うつ作用が有るので、ミルタザピンで5-HT2,3を塞いで、5-HT1にセロトニンが行くように仕向けます。

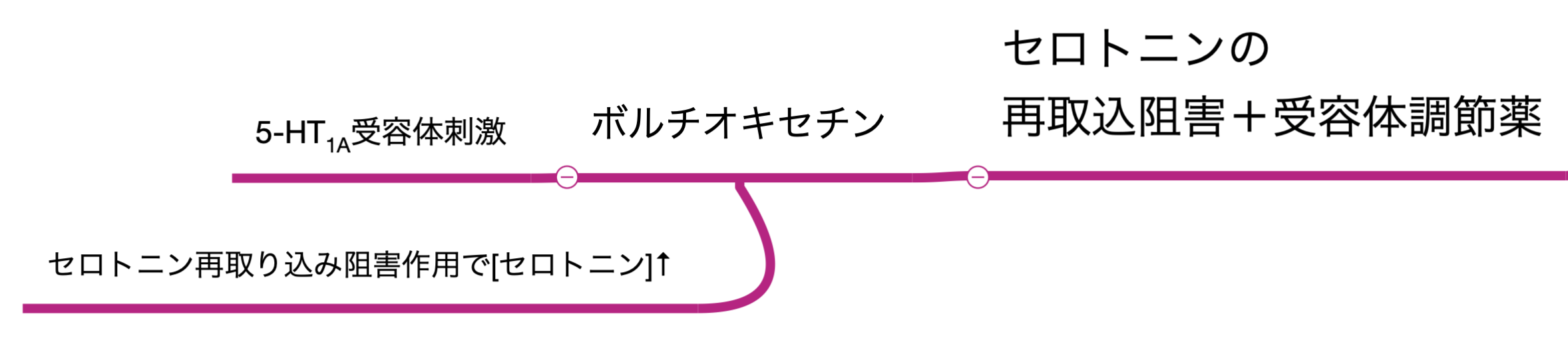

ボルチオキセチンはセロトニン再取り込み阻害セロトニン受容体調節薬

最後はボルチオキセチンで、

セロトニン再取り込み阻害によるセロトニン濃度の上昇とセロトニン受容体調節作用で抗うつ作用を示します。

受容体調節は5-HT1A受容体刺激作用を抑えましょう。(5-HT1B受容体には部分作動、5-HT1D、3、7受容体には遮断)

受容体への調節作用によってセロトニンだけでなく他のモノアミンやアセチルコリンも調節し抗うつ作用と副作用の低減が期待される新しい薬です

まとめ

ポイント

- うつ病は治療はノルアドレナリンとセロトニン濃度を上げる事が目的

- 副作用は抗コリン、悪性症候群などがある

- ミルタザピンは自己受容体遮断により抗うつ作用を示す