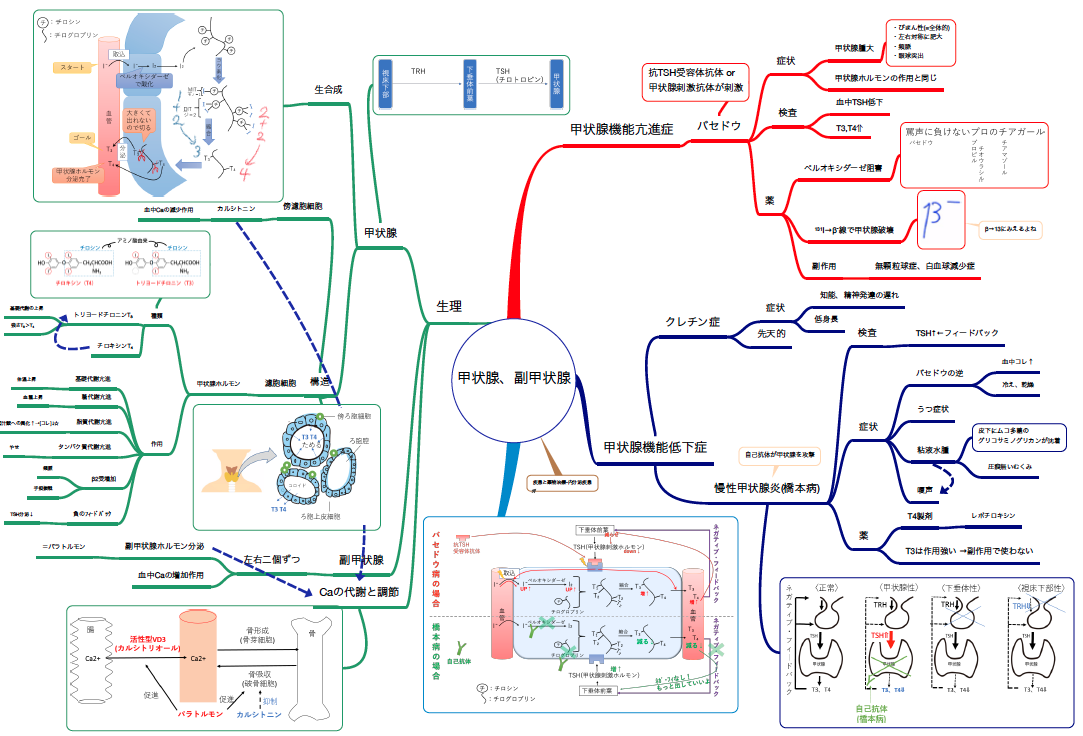

甲状腺の範囲は国試でも必須です。

一見、病態やホルモンの作用が複雑そうに見えますが、

甲状腺ホルモンといえば代謝亢進と知っておけば作用については問題ないです。

本記事の内容

- 甲状腺の構造と特徴

- 甲状腺ホルモンの生合成と分泌

- 甲状腺ホルモンの働き

甲状腺ホルモンの生合成は生物の範囲と病態、薬理の疾患、治療薬を理解するのに重要です。

一気に勉強してしまいましょう!

甲状腺の構造

甲状腺は気管の前面に位置しており、左右に広がった形で存在する器官です。

上皮細胞で囲まれた濾胞が多数存在し、この中にはチログロブリンを含むコロイドが充満しています。

チログリブリンは甲状腺ホルモン合成に重要で、できた甲状腺ホルモンは濾胞細胞から分泌されます。

濾胞細胞の間には傍濾胞細胞が存在します。傍濾胞細胞ではカルシトニンが分泌されます。

甲状腺ホルモンの生合成と分泌の流れを詳しく見ていきます。

甲状腺ホルモンの分泌と生合成

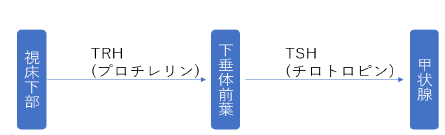

視床下部からTRH(プロチレリン)が分泌され、下垂体前葉が刺激されます。

刺激された下垂体からTSH(チロトロピン)が分泌されて甲状腺が刺激され甲状腺ホルモンが分泌されます。

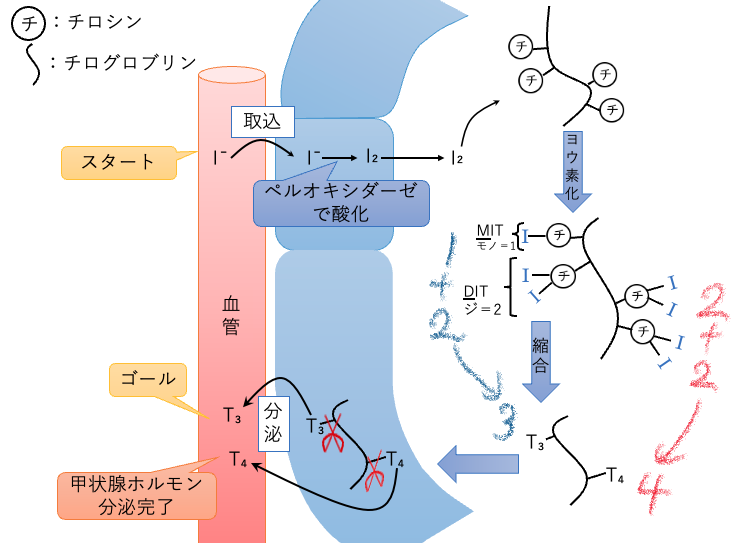

まず血液中のヨウ素イオンが濾胞細胞に取り込まれます。

とりこまれたヨウ素イオンはペルオキシダーゼによって酸化され活性型ヨウ素になります。

濾胞腔内には甲状腺ホルモンの合成の場であるチログロブリンがあります。

活性型ヨウ素はチログロブリンに結合しているチロシン分子と結合します。

チロシン分子に結合するヨウ素原子の数により

- 1つ→モノヨードチロシン/MIT (M=モノ)

- 2つ→ジヨードチロシン/DIT (D=ジ)

となります。

MITとDITはさらに縮合することで

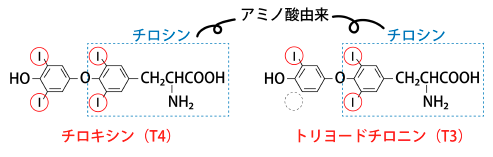

- MIT(1)+DIT(2)=T₃(トリヨードチロニン)

- DIT(2)+DIT(2)=T₄(チロキシン)

となり、チログロブリンに結合した状態で蓄えられます。

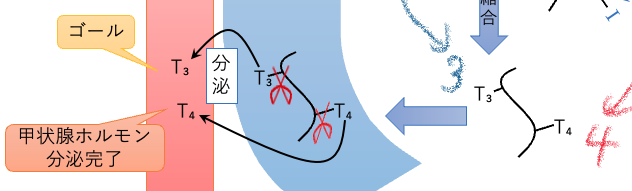

チログロブリンと結合しているT₃、T₄は濾胞細胞に取りこまれます。

分解されT₃、T₄は遊離型となり血中に分泌されます。

その後ほとんどがタンパクと結合した形で血液中に存在します。

血中にいる遊離型は約1%以下とかなり少ないです。

甲状腺ホルモンはT3が強いが、使うのはT4

甲状腺ホルモンには

- T₃(トリヨードチロニン)

- T₄(チロキシン)

の2種類があります。

違いはIの数と作用の強さです。

構造は両者ともアミノ酸であるチロシンがあるのでアミノ酸由来のホルモンということになります。

生物の範囲や応用問題で聞かれるかもしれません。

強さはT₃>T₄です。

T₃は作用が強い分、副作用が多いので甲状腺機能低下症などの治療ではT₄製剤が使用されます。

甲状腺ホルモンの作用は基礎代謝亢進

具体的な作用は

代謝亢進

β受容体の増加

TSH分泌抑制

があります。

代謝亢進

- 基礎代謝亢進→体温上昇

- 糖代謝亢進→血糖上昇(グリコーゲン分解と糖新生の促進)

- 脂質代謝亢進→血中総コレステロールの低下(コレステロ-ルの胆汁酸への異化)

- タンパク質代謝亢進→体重減少

β受容体の増加

β受容体が増加すると心拍数(頻脈)と心収縮力の増強、手指振戦がおきます。

β受容体が心臓にあるのを思い出しましょう。

TSH分泌抑制

甲状腺ホルモンが増加すると負のフィードバックがかかるのでTSHの分泌は抑えられます。

まとめ

ポイント

甲状腺ホルモンはチログロブリンで合成

強さはT3>T4

作用は基礎代謝亢進

甲状腺をマスターしたら副甲状腺もセットでおさらいしましょう!

甲状腺が関わる疾患も一緒に理解しましょう!