国試的にはどこが重要なのかな??

急性腎不全と対比しながら慢性腎不全の病態についてポイントを理解することができます。

理由は慢性腎不全も急性腎不全も共通項が多いからです。

この記事では両者の違いを比較し、慢性腎不全で起こりやすい症状を中心にまとめます。

慢性腎不全のポイントを押さえていきましょう!

Contents

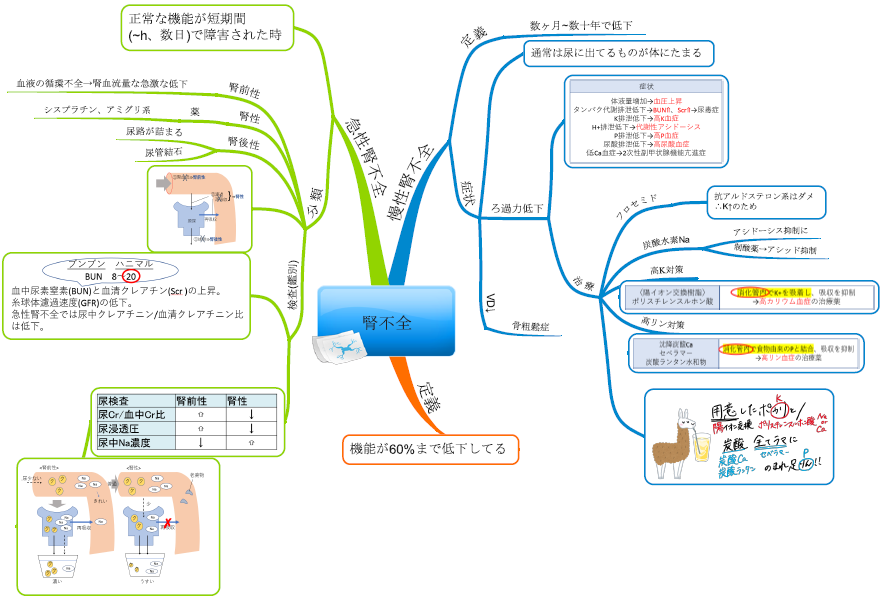

慢性腎不全と急性腎不全の違い

| 急性腎不全 | 慢性腎不全 | |

| 進行 | 急激(数時間~数日) | ゆっくり(数ヶ月~年単位) |

| 原因 | 腎前性-脱水、ショック 腎性 -急性尿細管壊死 腎後性-尿路閉塞 |

糖尿病性腎症 IgA腎症 |

| 尿量 | 乏尿~無尿が多い | 多尿傾向(特に夜間頻尿) |

| 治療目標 | 腎機能の回復 | 悪化を防ぐ |

急性腎不全と慢性腎不全の違いをざっくり表にしました。

進行の違い

急性腎不全は急激に進行します。

下痢や嘔吐、薬剤や造影剤の投与など明らかな侵襲があることが多いです。

一方、慢性腎不全はゆっくりと進行します。偶然発見されることも多いです。

そのため気づいたときには腎臓は不可逆的に萎縮し、治療としては対処療法をすることが多いです。

原因

急性腎不全は腎前性、腎性、腎後性で原因が異なります。

急性腎不全の違いはこちらから確認しましょう。

慢性腎不全の原因は糖尿病性腎症やIgA腎症、薬剤性などたくさんあります。

特に糖尿病腎症は透析導入の1番の原因疾患です。血糖のコントールは重要です。

糖尿病についてはこちらを確認してください。

尿量の違い

急性では無尿、乏尿が見られます。

逆に慢性腎不全では夜間多尿が見られます。

朝起きたとき「尿の色が濃いな-」と思ったことありますよね。

それは腎臓が余分な水分を出さないように尿を濃くしているからです。

慢性腎不全ではこの濃縮力が障害されているので、夜間にも尿がたくさん出ます。

慢性腎不全のメカニズム

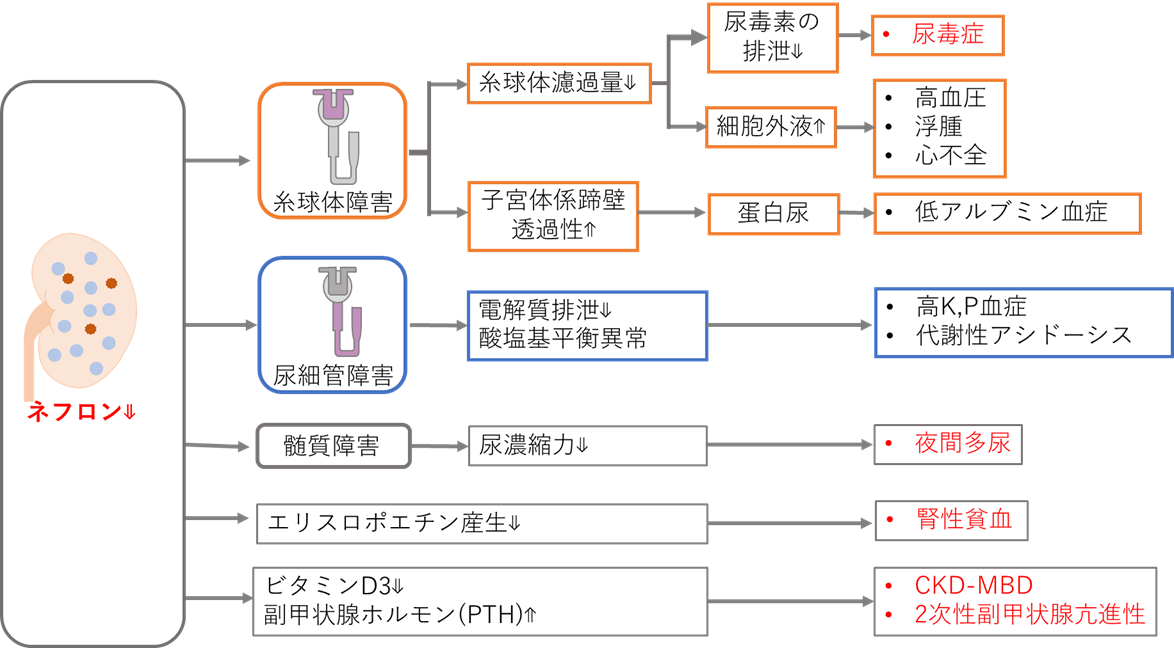

原因がなにかに関わらず、腎障害が進むと共通のメカニズムで不可逆的に進行します。

腎障害によりネフロンが障害されると正常なネフロンへの負担が大きくなり糸球体濾過量が増えます。

高血圧や糖尿病、高タンパク食は子宮体高血圧のリスクが高めるので注意です。

尿蛋白は増え、尿細管では再吸収が亢進します。

尿細管への負担も大きくなるので尿細管、間質障害が起こります。

結果ネフロンが障害され、正常ネフロンの負担が更に大きくなる悪循環になりのです。

慢性腎不全の症状

腎機能障害が長期で起こる症状をメインに押さえましょう。

慢性腎不全の症状は急性腎不全とほぼ同じです。

糸球体が障害された場合についてはネフローゼ症候群を参考にしてください。

CKD-MBD(CKDにとまなう骨ミネラル代謝異常)

慢性腎不全ではビタミンDの活性が低下します。

ビタミンDの活性はCaの吸収に関わリます。

CaやPの血中濃度の変化により、線維性骨炎、骨軟化症、無形成骨症などの骨病変が生じます。これらを腎性骨異栄養症といいます。骨に作用して血中のCa濃度を維持しようとした結果骨がもろくなり骨折しやすい状態になることです。

高Ca血症により異所性石灰化が生じます。骨以外に血管に石灰化が起こると予後に大きな影響を与えます。

異所性石灰化と腎性骨異栄養症をあわせて

CKD-MBD=慢性腎臓病に伴う骨ミネラル代謝

といいます。

もともと骨粗鬆症を持つ人では、ビタミンDの活性が低下するので増悪するリスクがあります。

骨粗鬆症についてはこちらを確認してください。

2次性副甲状腺機能亢進症

Vdの活性化が行われないと

腸管からのCa吸収↓→血中Ca↓

→Caとリンのバランスを取ろうとPTH(副甲状腺ホルモン)↑↑

→2次性副甲状腺機能亢進症

が引き起こされます。

リンの排泄低下による高リン血症も2次性副甲状腺機能亢進症の一因です。

治療のはエボカルセト、シナカルセトを使います。過剰なパラトルモンの分泌を抑制することで二次副甲状腺機能亢進症の治療に使用されます。

2次性副甲状腺機能亢進症についてはこちらから

腎性貧血

エリスロポエチンは赤血球の材料です。ほとんどが腎臓で作られるので腎機能の低下で貧血がおこります。治療にはエリスロポエチンを使います。

貧血についてはこちらを確認してください。

尿毒症

尿毒症は名前の通り毒性の物質が体内に貯まることで、全身の臓器に様々な症状を起こします。

腎機能の指標としてBUNとScrが作用されます。

どちらも腎機能が正常であれば排泄されます。

体内に蓄積する毒性の物質と同じように増えていくので、毒素の蓄積具合の目安となります。

腎機能の低下と透析導入を遅らせるのに球体吸着炭を使います。消化管内で毒素を吸着し除去します。

まとめ

ポイント

- 慢性と急性の違いは進行期間、尿量、原因にあり

- ネフロンが機能しなくなるので腎が駄目になる

- 副甲状腺機能亢進症、悪性貧血、CKD-MBD、尿毒症が起こる

慢性腎不全と急性腎不全は基本的な症状と治療が一緒なので必ずセットで学びましょう。

高リン酸血症や高カリウム血症などの治療については急性腎不全のページにまとめてあります。